Journal/TMM 1963 14 — различия между версиями

Kronrod (обсуждение | вклад) (→Содержание) |

Kronrod (обсуждение | вклад) (→Содержание) |

||

| Строка 17: | Строка 17: | ||

| Авторы = М.В.Ахманова, Л.Л.Леонова | | Авторы = М.В.Ахманова, Л.Л.Леонова | ||

| Название = Исследование метамиктного распада силикатов с помощью ИК-спектроскопии, стр. 3 - 31 | | Название = Исследование метамиктного распада силикатов с помощью ИК-спектроскопии, стр. 3 - 31 | ||

| − | | Аннотация = | + | | Аннотация = Метамиктное состояние минералов может быть исследовано с помощью ИК-спектроскопии. Величина метамиктного распада минерала в этом случае определяется изменениями в его ИК-спектре поглощения. Действительно, ИК-спектр, определяемый регулярностью строения кристаллической решетки, будет изменяться при ее нарушениях. Таким образом, в совокупности свойств метамиктного минерала (рентгеноаморфность, изотропность, пониженный коэффициент преломления, удельный вес и т.д.) важное место занимает характеристика его ИК-спектра. При учете быстрого получения экспериментальных данных (время порядка нескольких минут) и малого количества вещества, необходимого для анализа (несколько миллиграммов), инфракрасный метод исследования и определения минерала как метамиктного становится ценным. |

| Файл = TMM_1963_14_Ahmanova_Leonova.pdf | | Файл = TMM_1963_14_Ahmanova_Leonova.pdf | ||

}}{{NDM_article | }}{{NDM_article | ||

| Авторы = Г.П.Барсанов, М.Е.Яковлева | | Авторы = Г.П.Барсанов, М.Е.Яковлева | ||

| Название = Цвета минералов, стр. 32 - 78 | | Название = Цвета минералов, стр. 32 - 78 | ||

| − | | Аннотация = | + | | Аннотация = Выставка «Цвета минералов» в Минералогическом музее имени А.Е.Ферсмана АН СССР функционирует с 1954 г. Выяснением причин окраски минералов занимаются кристаллографы, минералоги, физики, и, к настоящему времени накопилось значительное количество исследований, что дало возможность дополнить выставку новыми данными. |

| Файл = TMM_1963_14_Barsanov_Yakovleva.pdf | | Файл = TMM_1963_14_Barsanov_Yakovleva.pdf | ||

}}{{NDM_article | }}{{NDM_article | ||

| Авторы = Б.В.Бродин | | Авторы = Б.В.Бродин | ||

| Название = Роль диффузии при замещении минералов и распаде твердых растворов, стр. 79 - 95 | | Название = Роль диффузии при замещении минералов и распаде твердых растворов, стр. 79 - 95 | ||

| − | | Аннотация = | + | | Аннотация = Собственно метасоматическое замещение минералов, в отличие от разъедания или вытеснения их, включает образование нового минерала без растворения (предыдущего или одновременного) старого минерала, посредством выноса и привнося компонентов преимущественно диффузионным путем. Образование новых минералов на месте растворенных в процессе метасоматоза старых определяется законами отложения в открытых полостях. При этом возникает группа коррозионных структур, объединяющая структуры разъедания, вытеснения и им подобные (Талдыкин и др., 1954). Собственно метасоматическое образование минералов обусловливается особенностями развития диффузионных процессов. Возникающие при этом структуры минеральных агрегатов можно по аналогии назвать диффузионными структурами. |

| Файл = TMM_1963_14_Brodin.pdf | | Файл = TMM_1963_14_Brodin.pdf | ||

}}{{NDM_article | }}{{NDM_article | ||

| Авторы = В.А.Корнетова | | Авторы = В.А.Корнетова | ||

| Название = Об ассоциации ильменорутила и монацита в пегматитах Сибири, стр. 96 - 107 | | Название = Об ассоциации ильменорутила и монацита в пегматитах Сибири, стр. 96 - 107 | ||

| − | | Аннотация = | + | | Аннотация = Ильменорутил принадлежит к числу довольно слабо изученных минералов. Генетически он связан с пегматитами, в которых встречаются как ниобиевые, так и танталовые его разности (стрювериты), или с месторождениями пневматолито-гидротермального типа, где мы находим главным образом ниобиевые члены, содержащие малые количества пяти- окиси ниобия (в пределах нескольких процентов), хотя в последнее время стали известны находки стрюверита в экзоконтактных грейзенах гранитного массива (Ситнин, Леонова, 1961). Стрюверит в этом случае содержал лишь 6,27% пятиокпсей тантала и ниобия, из них на тантал приходится 6,07%. Как правило, в минералах группы ильменорутила, встречающихся в пегматитовых телах, процент пятиокисей тантала и ниобия в несколько раз выше, чем в ильменорутиле пневматолито-гидротермального происхождения. |

| Файл = TMM_1963_14_Kornetova.pdf | | Файл = TMM_1963_14_Kornetova.pdf | ||

}}{{NDM_article | }}{{NDM_article | ||

| Авторы = В.А.Корнетова, В.Б.Александров, М.Е.Казакова | | Авторы = В.А.Корнетова, В.Б.Александров, М.Е.Казакова | ||

| Название = О новой разновидности эшинита, богатой танталом, из гранитных пегматитов Сибири, стр. 108 - 121 | | Название = О новой разновидности эшинита, богатой танталом, из гранитных пегматитов Сибири, стр. 108 - 121 | ||

| − | | Аннотация = | + | | Аннотация = Эшинит — титано-ниобат редких земель и тория — минерал, связанный в своем происхождении с щелочными породами типа нефелиновых сиенитов, миаскитов и их пегматитов, в последние годы описывался несколько раз. Так, Б.А.Макарочкиным, К.А.Гонибесовой и Е.М.Еськовой (1959) был изучен иттриевый эшинит, содержащий большое количество тория, а в 1961 г. А.Г.Жабин, В.Б.Александров и М.Е.Казакова описали эшинит гидротермального генезиса, богатый ниобием. |

| Файл = TMM_1963_14_Kornetova_Aleksandrov_Kazakova.pdf | | Файл = TMM_1963_14_Kornetova_Aleksandrov_Kazakova.pdf | ||

}}{{NDM_article | }}{{NDM_article | ||

| Авторы = В.В.Плошко, В.И.Богданова | | Авторы = В.В.Плошко, В.И.Богданова | ||

| Название = Минералы группы эпидота в породах Уруштенского магматического комплекса (Северный Кавказ), стр. 122 - 139 | | Название = Минералы группы эпидота в породах Уруштенского магматического комплекса (Северный Кавказ), стр. 122 - 139 | ||

| − | | Аннотация = | + | | Аннотация = Настоящая статья составлена на основе материалов, собранных и обработанных В.В.Плошко, и химических анализов, выполненных В.И.Богдановой. Ввиду ограниченного объема статьи ранее опубликованные данные по отдельным минералам группы эпидота Северного Кавказа (Плошко, 1958, 1961; Афанасьев, Плошко, Варшал, 1962; Плошко, Богданова, 1963) здесь приводятся не полностью, хотя выводы относятся ко всему исследованию в целом. |

| Файл = TMM_1963_14_Ploshko_Bogdanova.pdf | | Файл = TMM_1963_14_Ploshko_Bogdanova.pdf | ||

}}{{NDM_article | }}{{NDM_article | ||

| Авторы = М.М.Повилайтис, Н.И.Органова | | Авторы = М.М.Повилайтис, Н.И.Органова | ||

| Название = К вопросу о составе и свойствах слюд, стр. 140 - 165 | | Название = К вопросу о составе и свойствах слюд, стр. 140 - 165 | ||

| − | | Аннотация = | + | | Аннотация = Кристаллохимические особенности слюд — исключительная емкость их в отношении примесей — обусловили тесную зависимость состава от условий образования. Это качество возбудило особый интерес к данной группе минералов. Еще Аренс предложил использовать наличие примеси олова в слюдах из пегматитов как критерий для суждения о возможности обнаружения месторождений этого металла (Аренс, Либенберг, 1952<sub>2</sub>). Высказано предположение о возможности использования результатов изучения химического состава слюд боковых пород для поисков слепых литийсодержащих рудных тел (Гинзбург, 1959). |

| Файл = TMM_1963_14_Povilaytis_Organova.pdf | | Файл = TMM_1963_14_Povilaytis_Organova.pdf | ||

}}{{NDM_article | }}{{NDM_article | ||

| Авторы = Л.Н.Россовский | | Авторы = Л.Н.Россовский | ||

| Название = Пегматиты в магнезитовых мраморах из района месторождения благородной шпинели Куги-Ляль на Юго-Западном Памире, стр. 166 - 181 | | Название = Пегматиты в магнезитовых мраморах из района месторождения благородной шпинели Куги-Ляль на Юго-Западном Памире, стр. 166 - 181 | ||

| − | | Аннотация = | + | | Аннотация = Пегматиты, описываемые в настоящей статье, расположены в пределах известного месторождения благородной шпинели Куги-Ляль, на левом берегу р. Куги-Ляль в 1 км выше по течению реки от одноименного кишлака.<br> |

| + | Впервые об этих пегматитах очень кратко упомянул А.Н.Лабунцов (1930). В дальнейшем они изучались автором и геологами Памирской экспедиции А.Н.Шостацким и Л.С.Зильберфарбом в 1958—1959 гг. | ||

| Файл = TMM_1963_14_Rossovskiy.pdf | | Файл = TMM_1963_14_Rossovskiy.pdf | ||

}}{{NDM_article | }}{{NDM_article | ||

| Авторы = Е.Б.Халезова | | Авторы = Е.Б.Халезова | ||

| Название = О типоморфизме циркона из щелочных пород Вишневых и Ильменских гор, стр. 182 - 199 | | Название = О типоморфизме циркона из щелочных пород Вишневых и Ильменских гор, стр. 182 - 199 | ||

| − | | Аннотация = | + | | Аннотация = В течение ряда лет (1954—1959 гг.) автор занимался изучением цирконов Урала в районах Вишневых и Ильменских гор. Анализ большого и разнообразного материала позволил обобщить характерные свойства этого важного акцессорного минерала и сделать некоторые выводы, являющиеся предметом настоящей статьи. |

| Файл = TMM_1963_14_Halezova.pdf | | Файл = TMM_1963_14_Halezova.pdf | ||

}} | }} | ||

| Строка 64: | Строка 65: | ||

| Авторы = К.К.Абрашев | | Авторы = К.К.Абрашев | ||

| Название = О пространственной группе лейкофана, стр. 200 | | Название = О пространственной группе лейкофана, стр. 200 | ||

| − | | Аннотация = | + | | Аннотация = Публикуемое сообщение является результатом предварительного рентгеноструктурного исследования лейкофана (Са, Na, Н)<sub>2</sub> [BeSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub>] (ОН, F). Предметом исследования служили обломки таблитчатых зеленовато-желтых кристаллов из Норвегии. |

| Файл = TMM_1963_14_Abrashev.pdf | | Файл = TMM_1963_14_Abrashev.pdf | ||

}}{{NDM_article | }}{{NDM_article | ||

| Авторы = Г.А.Анненкова, В.А.Молева | | Авторы = Г.А.Анненкова, В.А.Молева | ||

| Название = О редкоземельном эвколите из Хибин, стр. 201 - 204 | | Название = О редкоземельном эвколите из Хибин, стр. 201 - 204 | ||

| − | | Аннотация = | + | | Аннотация = При обработке полевого материала, собранного в Хибинском щелочном массиве в 1958 г., был обнаружен желтый эвколит с высоким содержанием TR, Ti, Мn, отличающийся от известных эвколитов других щелочных массивов. Минерал этот найден в шлироподобном пегматитовом теле в крупноглыбовой осыпи на юго-восточном склоне западного Рисчорра. |

| Файл = TMM_1963_14_Annenkova_Moleva.pdf | | Файл = TMM_1963_14_Annenkova_Moleva.pdf | ||

}}{{NDM_article | }}{{NDM_article | ||

| Авторы = Г.Е.Белоусов, В.И.Кудряшова | | Авторы = Г.Е.Белоусов, В.И.Кудряшова | ||

| Название = Зеленый апофиллит с реки Нидым (Эвенкийский национальный округ), стр. 205 - 208 | | Название = Зеленый апофиллит с реки Нидым (Эвенкийский национальный округ), стр. 205 - 208 | ||

| − | | Аннотация = | + | | Аннотация = Нижнетунгусские цеолиты и близкие к ним минералы, связанные с излившимися траппами Сибирской платформы, давно известны в нашей литературе. Впервые они были отмечены А.Л.Чекановским (1896) и описаны по его коллекции Е.Е.Костылевой (1916). Позже,в связи с поисками месторождений исландского шпата, минералы цеолитовой формации — спутники оптического кальцита — были подвергнуты более тщательному изучению. Им посвящена специальная работа М.Н.Шкабары и Е.А.Штурм (1940); им уделяется внимание в работах В.С.Соболева (1936), А.В.Скропышева (1955) и др. В ходе всех исследований устанавливается своеобразная макроскопическая особенность нижнетунгусских цеолитов — все они бесцветны или белого цвета. |

| Файл = TMM_1963_14_Belousov_Kudriashova.pdf | | Файл = TMM_1963_14_Belousov_Kudriashova.pdf | ||

}}{{NDM_article | }}{{NDM_article | ||

| Авторы = В.В.Дистлер, С.Д.Попов, З.Ф.Овчарова | | Авторы = В.В.Дистлер, С.Д.Попов, З.Ф.Овчарова | ||

| Название = Стрюверит — акцессорный минерал гранитов, стр. 209 - 214 | | Название = Стрюверит — акцессорный минерал гранитов, стр. 209 - 214 | ||

| − | | Аннотация = | + | | Аннотация = При изучении особенностей состава и распределения акцессорных минералов в гранитоидах Забайкалья в одном из массивов авторами был обнаружен стрюверит. Это первая находка стрюверита в гранитах. До сих пор он описан как акцессорный минерал гранитных пегматитов (Дана, 1953; Залашкова, Сидоренко, 1959) и в одном случае встречен в экзоконтактных грейзенах одного из месторождений Восточной Сибири (Ситнин, Леонова, 1961). |

| Файл = TMM_1963_14_Distler_Popov_Ovcharova.pdf | | Файл = TMM_1963_14_Distler_Popov_Ovcharova.pdf | ||

}}{{NDM_article | }}{{NDM_article | ||

| Авторы = Е.И.Доломанова, В.А.Молева | | Авторы = Е.И.Доломанова, В.А.Молева | ||

| Название = Даналит из месторождения касситерито-кварцево-сульфидной формации Сибири, стр. 215 - 218 | | Название = Даналит из месторождения касситерито-кварцево-сульфидной формации Сибири, стр. 215 - 218 | ||

| − | | Аннотация = | + | | Аннотация = Площадь месторождения сложена песчанико-сланцевыми породами (C<sub>1</sub>), которые прорваны сложными по форме и составу интрузиями диоритовых порфиритов и плагиогранитов варисского возраста. По крупным тектоническим разломам, секущим эти породы, внедрялись интрузии гранитоидов и кварцевых порфиров предположительно верхнеюрского возраста. На пересечении северо-восточного древнего разлома и меридионального сброса существовал вулкан, от которого в настоящее время сохранились туфовидные кварцевые порфиры, фельзиты и туфы их. |

| Файл = TMM_1963_14_Dolomanova_Moleva.pdf | | Файл = TMM_1963_14_Dolomanova_Moleva.pdf | ||

}}{{NDM_article | }}{{NDM_article | ||

| Авторы = М.Д.Дорфман, Т.А.Бурова | | Авторы = М.Д.Дорфман, Т.А.Бурова | ||

| Название = Гипергенный барит в Хибинском щелочном массиве, стр. 219 - 225 | | Название = Гипергенный барит в Хибинском щелочном массиве, стр. 219 - 225 | ||

| − | | Аннотация = | + | | Аннотация = Образование анатаза по лампрофиллиту, сфену и мурманиту под влиянием процессов выветривания в Хибинском массиве описано Е.И.Семеновым (1957) и М.Д.Дорфманом (1960). Отмечено, что при изменении сфена образуется анатаз, при изменении мурманита — ниобоанатаз, а при выветривании лампрофиллита — вместе с анатазом и лимонит (Семенов, 1957). Натрий, стронций, кальций и другие элементы выщелачиваются и выносятся. |

| Файл = TMM_1963_14_Dorfman_Burova.pdf | | Файл = TMM_1963_14_Dorfman_Burova.pdf | ||

}}{{NDM_article | }}{{NDM_article | ||

| Авторы = М.Д.Дорфман, К.К.Абрашев | | Авторы = М.Д.Дорфман, К.К.Абрашев | ||

| Название = О гипергенном фосфате натрия в Хибинском массиве нефелиновых сиенитов, стр. 226 - 230 | | Название = О гипергенном фосфате натрия в Хибинском массиве нефелиновых сиенитов, стр. 226 - 230 | ||

| − | | Аннотация = | + | | Аннотация = При просмотре керна скв. 45, пройденной на Расвумчорре в рисчор- ритах,было замечено, что один из участков породы (в интервале 80—90 м глубины) распался на мелкие обломки и на поверхности обломков и по трещинкам выступил белый порошковатый минерал. По сведениям Т.И.Столяровой, документировавшей скважину, породы этого отрезка были очень прочными и керн извлекался на поверхность большими кусками до 3—5 м длины, без нарушения целостности. Процесс дезинтеграции рисчоррита проходил в кернохранилище постепенно в течение одного-полутора лет. |

| Файл = TMM_1963_14_Dorfman_Abrashev.pdf | | Файл = TMM_1963_14_Dorfman_Abrashev.pdf | ||

}}{{NDM_article | }}{{NDM_article | ||

| Авторы = А.Е.Ефимов, Т.Б.Горбачева | | Авторы = А.Е.Ефимов, Т.Б.Горбачева | ||

| Название = О калиевых полевых шпатах щелочных пегматитов Инаглинского массива, стр. 231 - 237 | | Название = О калиевых полевых шпатах щелочных пегматитов Инаглинского массива, стр. 231 - 237 | ||

| − | | Аннотация = | + | | Аннотация = Щелочные пегматиты Инаглинского концентрически-зонального щелочного ультраосновного массива образуют дайкообразные тела до 20 м мощностью (чаще не превышающие 3—5 м). Пегматиты в основном секут дунитовое ядро массива и делятся на два типа: эккерманит-полевошпатовые и эгирин-эккерманит-полевошпатовые. |

| Файл = TMM_1963_14_Efimov_Gorbacheva.pdf | | Файл = TMM_1963_14_Efimov_Gorbacheva.pdf | ||

}}{{NDM_article | }}{{NDM_article | ||

| Авторы = В.И.Кудряшова | | Авторы = В.И.Кудряшова | ||

| Название = Гидротермальный пироксен из траппов реки Нижней Тунгуски, стр. 238 - 242 | | Название = Гидротермальный пироксен из траппов реки Нижней Тунгуски, стр. 238 - 242 | ||

| − | | Аннотация = | + | | Аннотация = В гидротермальных жилах, связанных с дайками оливиновых долеритов в среднем течении р. Нижней Тунгуски, выше пос. Тура (Кудряшова, 1962) встречены крупные кристаллы моноклинного пироксена. |

| Файл = TMM_1963_14_Kudriashova.pdf | | Файл = TMM_1963_14_Kudriashova.pdf | ||

}}{{NDM_article | }}{{NDM_article | ||

| Авторы = Е.Д.Надеждина, В.В.Юдина, Н.И.Забавникова | | Авторы = Е.Д.Надеждина, В.В.Юдина, Н.И.Забавникова | ||

| Название = Акцессорный сфен из метасоматически измененных траппов Сибирской платформы (район реки Большой Ботуобии), стр. 243 - 249 | | Название = Акцессорный сфен из метасоматически измененных траппов Сибирской платформы (район реки Большой Ботуобии), стр. 243 - 249 | ||

| − | | Аннотация = | + | | Аннотация = Сфен широко известней как акцессорный минерал кислых и щелочных изверженных пород; он часто встречается в пегматитах и жилах альпийского типа, нередок также в метаморфических (контактных) породах. Опубликованные данные об особенностях состава и генезиса сфенов относятся, главным образом, к сфенам гранитоидов и щелочных пород (Бонштедт, 1934; Забавникова, 1957). |

| Файл = TMM_1963_14_Nadejdina_Yudina_Zabavnikova.pdf | | Файл = TMM_1963_14_Nadejdina_Yudina_Zabavnikova.pdf | ||

}}{{NDM_article | }}{{NDM_article | ||

| Авторы = Н.Н.Смольянинова, В.М.Сендерова | | Авторы = Н.Н.Смольянинова, В.М.Сендерова | ||

| Название = Арсениосидерит из Южной Киргизии, стр. 250 - 258 | | Название = Арсениосидерит из Южной Киргизии, стр. 250 - 258 | ||

| − | | Аннотация = | + | | Аннотация = Впервые арсениосидерит — водный основной арсенат кальция и железа — был исследован в 1842 г. Дюфренуа (Dufrenoy, 1842) на образцах из Романеша во Франции. Арсениосидерит в Романеше встречен в виде прожилкообразных выделений среди марганцевых руд вместе с псиломеланом, романешитом, гематитом и гётитом. Минерал золотисто-желтого и желтовато-коричневого цвета, волокнистый; волокна сильно уплощенные. |

| Файл = TMM_1963_14_Smolyaninova_Senderova.pdf | | Файл = TMM_1963_14_Smolyaninova_Senderova.pdf | ||

}}{{NDM_article | }}{{NDM_article | ||

| Авторы = Л.Б.Шлаин | | Авторы = Л.Б.Шлаин | ||

| Название = К вопросу о сервантите, стр. 259 - 261 | | Название = К вопросу о сервантите, стр. 259 - 261 | ||

| − | | Аннотация = | + | | Аннотация = В 1947 г. при изучении гипергенных сурьмяных минералов некоторых месторождений Средней Азии (Кадамджай, Терексай, Касансай, Хандаркан) автором был обнаружен минерал, который по химическому составу и оптическим свойствам оказался близким сервантиту (Sb<sub>2</sub>O<sub>4</sub>), но отличается от него присутствием воды. |

| Файл = TMM_1963_14_Shlain.pdf | | Файл = TMM_1963_14_Shlain.pdf | ||

}}{{NDM_article | }}{{NDM_article | ||

| Авторы = 3.В.Шлюкова | | Авторы = 3.В.Шлюкова | ||

| Название = Коссирит идентичен с энигматитом, стр. 262 - 264 | | Название = Коссирит идентичен с энигматитом, стр. 262 - 264 | ||

| − | | Аннотация = | + | | Аннотация = В связи с написанием статьи «Энигматит» для справочника «Минералы», издаваемого Академией наук СССР, автор обратил внимание на то, что в современных справочных изданиях по минералогии (А Г.Бетехтин, А.Н.Винчелл и Г.Винчелл, М.Хей, X.Штрунц) коссирит рассматривается как разновидность энигматита, в то время как в ряде оригинальных работ высказывается предположение об идентичности коссирита с энигматитом. |

| Файл = TMM_1963_14_Shlukova.pdf | | Файл = TMM_1963_14_Shlukova.pdf | ||

}}{{NDM_article | }}{{NDM_article | ||

| Авторы = Т.А.Яковлевская, Е.И.Семенов | | Авторы = Т.А.Яковлевская, Е.И.Семенов | ||

| − | | Название = Некоторые новые данные о чкаловите, стр. 265 - | + | | Название = Некоторые новые данные о чкаловите, стр. 265 - 267 |

| − | | Аннотация = | + | | Аннотация = Чкаловит (Na<sub>2</sub>BeSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub>) найден в 1936 г. В.И.Герасимовским в пегматитах Ловозерского щелочного массива (г. Малый Пункаруайв) в виде неправильных зерен белого цвета среди уссингита и натролита (Герасимовский, 1939). В кристаллах акцессорный чкаловит найден не был. |

| Файл = TMM_1963_14_Yakovlevskaya_Semenov.pdf | | Файл = TMM_1963_14_Yakovlevskaya_Semenov.pdf | ||

}} | }} | ||

Текущая версия на 13:49, 5 декабря 2018

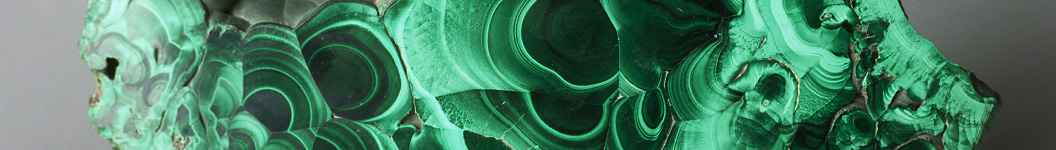

Минералы СССР

Труды Минералогического музея им. А.Е.Ферсмана, вып. 14

Ответственный редактор:

доктор геол.-мин. наук Г.П.БАРСАНОВ

Утверждено к печати Минералогическим музеем им. А.Е.Ферсмана

Редактор Издательства В.К.Шлепов. Художник А.Г. Сорензон

Технические редакторы О.М.Гуськова, И. А. Макагонова

РИСО АН СССР №/101—61. Сдано в набор 14/11 1963 г. Подписано к печати 25/V 1963 г.

Формат 70х1081/16 Печ. л. 16,75=22,95 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 20,9. Тираж 1700 экз. Т-06949.

Изд. № 1386. Тип. зак. № 1849 Цена 1 руб. 46 коп.

Издательство Академии наук СССР. Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография Издательства АН СССР. Москва Г-99, Шубинский пер., 10

Содержание

![]() М.В.Ахманова, Л.Л.Леонова

Исследование метамиктного распада силикатов с помощью ИК-спектроскопии, стр. 3 - 31

М.В.Ахманова, Л.Л.Леонова

Исследование метамиктного распада силикатов с помощью ИК-спектроскопии, стр. 3 - 31

Метамиктное состояние минералов может быть исследовано с помощью ИК-спектроскопии. Величина метамиктного распада минерала в этом случае определяется изменениями в его ИК-спектре поглощения. Действительно, ИК-спектр, определяемый регулярностью строения кристаллической решетки, будет изменяться при ее нарушениях. Таким образом, в совокупности свойств метамиктного минерала (рентгеноаморфность, изотропность, пониженный коэффициент преломления, удельный вес и т.д.) важное место занимает характеристика его ИК-спектра. При учете быстрого получения экспериментальных данных (время порядка нескольких минут) и малого количества вещества, необходимого для анализа (несколько миллиграммов), инфракрасный метод исследования и определения минерала как метамиктного становится ценным. читать далее...

![]() Г.П.Барсанов, М.Е.Яковлева

Цвета минералов, стр. 32 - 78

Г.П.Барсанов, М.Е.Яковлева

Цвета минералов, стр. 32 - 78

Выставка «Цвета минералов» в Минералогическом музее имени А.Е.Ферсмана АН СССР функционирует с 1954 г. Выяснением причин окраски минералов занимаются кристаллографы, минералоги, физики, и, к настоящему времени накопилось значительное количество исследований, что дало возможность дополнить выставку новыми данными. читать далее...

![]() Б.В.Бродин

Роль диффузии при замещении минералов и распаде твердых растворов, стр. 79 - 95

Б.В.Бродин

Роль диффузии при замещении минералов и распаде твердых растворов, стр. 79 - 95

Собственно метасоматическое замещение минералов, в отличие от разъедания или вытеснения их, включает образование нового минерала без растворения (предыдущего или одновременного) старого минерала, посредством выноса и привнося компонентов преимущественно диффузионным путем. Образование новых минералов на месте растворенных в процессе метасоматоза старых определяется законами отложения в открытых полостях. При этом возникает группа коррозионных структур, объединяющая структуры разъедания, вытеснения и им подобные (Талдыкин и др., 1954). Собственно метасоматическое образование минералов обусловливается особенностями развития диффузионных процессов. Возникающие при этом структуры минеральных агрегатов можно по аналогии назвать диффузионными структурами. читать далее...

![]() В.А.Корнетова

Об ассоциации ильменорутила и монацита в пегматитах Сибири, стр. 96 - 107

В.А.Корнетова

Об ассоциации ильменорутила и монацита в пегматитах Сибири, стр. 96 - 107

Ильменорутил принадлежит к числу довольно слабо изученных минералов. Генетически он связан с пегматитами, в которых встречаются как ниобиевые, так и танталовые его разности (стрювериты), или с месторождениями пневматолито-гидротермального типа, где мы находим главным образом ниобиевые члены, содержащие малые количества пяти- окиси ниобия (в пределах нескольких процентов), хотя в последнее время стали известны находки стрюверита в экзоконтактных грейзенах гранитного массива (Ситнин, Леонова, 1961). Стрюверит в этом случае содержал лишь 6,27% пятиокпсей тантала и ниобия, из них на тантал приходится 6,07%. Как правило, в минералах группы ильменорутила, встречающихся в пегматитовых телах, процент пятиокисей тантала и ниобия в несколько раз выше, чем в ильменорутиле пневматолито-гидротермального происхождения. читать далее...

![]() В.А.Корнетова, В.Б.Александров, М.Е.Казакова

О новой разновидности эшинита, богатой танталом, из гранитных пегматитов Сибири, стр. 108 - 121

В.А.Корнетова, В.Б.Александров, М.Е.Казакова

О новой разновидности эшинита, богатой танталом, из гранитных пегматитов Сибири, стр. 108 - 121

Эшинит — титано-ниобат редких земель и тория — минерал, связанный в своем происхождении с щелочными породами типа нефелиновых сиенитов, миаскитов и их пегматитов, в последние годы описывался несколько раз. Так, Б.А.Макарочкиным, К.А.Гонибесовой и Е.М.Еськовой (1959) был изучен иттриевый эшинит, содержащий большое количество тория, а в 1961 г. А.Г.Жабин, В.Б.Александров и М.Е.Казакова описали эшинит гидротермального генезиса, богатый ниобием. читать далее...

![]() В.В.Плошко, В.И.Богданова

Минералы группы эпидота в породах Уруштенского магматического комплекса (Северный Кавказ), стр. 122 - 139

В.В.Плошко, В.И.Богданова

Минералы группы эпидота в породах Уруштенского магматического комплекса (Северный Кавказ), стр. 122 - 139

Настоящая статья составлена на основе материалов, собранных и обработанных В.В.Плошко, и химических анализов, выполненных В.И.Богдановой. Ввиду ограниченного объема статьи ранее опубликованные данные по отдельным минералам группы эпидота Северного Кавказа (Плошко, 1958, 1961; Афанасьев, Плошко, Варшал, 1962; Плошко, Богданова, 1963) здесь приводятся не полностью, хотя выводы относятся ко всему исследованию в целом. читать далее...

![]() М.М.Повилайтис, Н.И.Органова

К вопросу о составе и свойствах слюд, стр. 140 - 165

М.М.Повилайтис, Н.И.Органова

К вопросу о составе и свойствах слюд, стр. 140 - 165

Кристаллохимические особенности слюд — исключительная емкость их в отношении примесей — обусловили тесную зависимость состава от условий образования. Это качество возбудило особый интерес к данной группе минералов. Еще Аренс предложил использовать наличие примеси олова в слюдах из пегматитов как критерий для суждения о возможности обнаружения месторождений этого металла (Аренс, Либенберг, 19522). Высказано предположение о возможности использования результатов изучения химического состава слюд боковых пород для поисков слепых литийсодержащих рудных тел (Гинзбург, 1959). читать далее...

![]() Л.Н.Россовский

Пегматиты в магнезитовых мраморах из района месторождения благородной шпинели Куги-Ляль на Юго-Западном Памире, стр. 166 - 181

Л.Н.Россовский

Пегматиты в магнезитовых мраморах из района месторождения благородной шпинели Куги-Ляль на Юго-Западном Памире, стр. 166 - 181

Пегматиты, описываемые в настоящей статье, расположены в пределах известного месторождения благородной шпинели Куги-Ляль, на левом берегу р. Куги-Ляль в 1 км выше по течению реки от одноименного кишлака.

Впервые об этих пегматитах очень кратко упомянул А.Н.Лабунцов (1930). В дальнейшем они изучались автором и геологами Памирской экспедиции А.Н.Шостацким и Л.С.Зильберфарбом в 1958—1959 гг. читать далее...

![]() Е.Б.Халезова

О типоморфизме циркона из щелочных пород Вишневых и Ильменских гор, стр. 182 - 199

Е.Б.Халезова

О типоморфизме циркона из щелочных пород Вишневых и Ильменских гор, стр. 182 - 199

В течение ряда лет (1954—1959 гг.) автор занимался изучением цирконов Урала в районах Вишневых и Ильменских гор. Анализ большого и разнообразного материала позволил обобщить характерные свойства этого важного акцессорного минерала и сделать некоторые выводы, являющиеся предметом настоящей статьи. читать далее...

Минералогические заметки

![]() К.К.Абрашев

О пространственной группе лейкофана, стр. 200

К.К.Абрашев

О пространственной группе лейкофана, стр. 200

Публикуемое сообщение является результатом предварительного рентгеноструктурного исследования лейкофана (Са, Na, Н)2 [BeSi2O6] (ОН, F). Предметом исследования служили обломки таблитчатых зеленовато-желтых кристаллов из Норвегии. читать далее...

![]() Г.А.Анненкова, В.А.Молева

О редкоземельном эвколите из Хибин, стр. 201 - 204

Г.А.Анненкова, В.А.Молева

О редкоземельном эвколите из Хибин, стр. 201 - 204

При обработке полевого материала, собранного в Хибинском щелочном массиве в 1958 г., был обнаружен желтый эвколит с высоким содержанием TR, Ti, Мn, отличающийся от известных эвколитов других щелочных массивов. Минерал этот найден в шлироподобном пегматитовом теле в крупноглыбовой осыпи на юго-восточном склоне западного Рисчорра. читать далее...

![]() Г.Е.Белоусов, В.И.Кудряшова

Зеленый апофиллит с реки Нидым (Эвенкийский национальный округ), стр. 205 - 208

Г.Е.Белоусов, В.И.Кудряшова

Зеленый апофиллит с реки Нидым (Эвенкийский национальный округ), стр. 205 - 208

Нижнетунгусские цеолиты и близкие к ним минералы, связанные с излившимися траппами Сибирской платформы, давно известны в нашей литературе. Впервые они были отмечены А.Л.Чекановским (1896) и описаны по его коллекции Е.Е.Костылевой (1916). Позже,в связи с поисками месторождений исландского шпата, минералы цеолитовой формации — спутники оптического кальцита — были подвергнуты более тщательному изучению. Им посвящена специальная работа М.Н.Шкабары и Е.А.Штурм (1940); им уделяется внимание в работах В.С.Соболева (1936), А.В.Скропышева (1955) и др. В ходе всех исследований устанавливается своеобразная макроскопическая особенность нижнетунгусских цеолитов — все они бесцветны или белого цвета. читать далее...

![]() В.В.Дистлер, С.Д.Попов, З.Ф.Овчарова

Стрюверит — акцессорный минерал гранитов, стр. 209 - 214

В.В.Дистлер, С.Д.Попов, З.Ф.Овчарова

Стрюверит — акцессорный минерал гранитов, стр. 209 - 214

При изучении особенностей состава и распределения акцессорных минералов в гранитоидах Забайкалья в одном из массивов авторами был обнаружен стрюверит. Это первая находка стрюверита в гранитах. До сих пор он описан как акцессорный минерал гранитных пегматитов (Дана, 1953; Залашкова, Сидоренко, 1959) и в одном случае встречен в экзоконтактных грейзенах одного из месторождений Восточной Сибири (Ситнин, Леонова, 1961). читать далее...

![]() Е.И.Доломанова, В.А.Молева

Даналит из месторождения касситерито-кварцево-сульфидной формации Сибири, стр. 215 - 218

Е.И.Доломанова, В.А.Молева

Даналит из месторождения касситерито-кварцево-сульфидной формации Сибири, стр. 215 - 218

Площадь месторождения сложена песчанико-сланцевыми породами (C1), которые прорваны сложными по форме и составу интрузиями диоритовых порфиритов и плагиогранитов варисского возраста. По крупным тектоническим разломам, секущим эти породы, внедрялись интрузии гранитоидов и кварцевых порфиров предположительно верхнеюрского возраста. На пересечении северо-восточного древнего разлома и меридионального сброса существовал вулкан, от которого в настоящее время сохранились туфовидные кварцевые порфиры, фельзиты и туфы их. читать далее...

![]() М.Д.Дорфман, Т.А.Бурова

Гипергенный барит в Хибинском щелочном массиве, стр. 219 - 225

М.Д.Дорфман, Т.А.Бурова

Гипергенный барит в Хибинском щелочном массиве, стр. 219 - 225

Образование анатаза по лампрофиллиту, сфену и мурманиту под влиянием процессов выветривания в Хибинском массиве описано Е.И.Семеновым (1957) и М.Д.Дорфманом (1960). Отмечено, что при изменении сфена образуется анатаз, при изменении мурманита — ниобоанатаз, а при выветривании лампрофиллита — вместе с анатазом и лимонит (Семенов, 1957). Натрий, стронций, кальций и другие элементы выщелачиваются и выносятся. читать далее...

![]() М.Д.Дорфман, К.К.Абрашев

О гипергенном фосфате натрия в Хибинском массиве нефелиновых сиенитов, стр. 226 - 230

М.Д.Дорфман, К.К.Абрашев

О гипергенном фосфате натрия в Хибинском массиве нефелиновых сиенитов, стр. 226 - 230

При просмотре керна скв. 45, пройденной на Расвумчорре в рисчор- ритах,было замечено, что один из участков породы (в интервале 80—90 м глубины) распался на мелкие обломки и на поверхности обломков и по трещинкам выступил белый порошковатый минерал. По сведениям Т.И.Столяровой, документировавшей скважину, породы этого отрезка были очень прочными и керн извлекался на поверхность большими кусками до 3—5 м длины, без нарушения целостности. Процесс дезинтеграции рисчоррита проходил в кернохранилище постепенно в течение одного-полутора лет. читать далее...

![]() А.Е.Ефимов, Т.Б.Горбачева

О калиевых полевых шпатах щелочных пегматитов Инаглинского массива, стр. 231 - 237

А.Е.Ефимов, Т.Б.Горбачева

О калиевых полевых шпатах щелочных пегматитов Инаглинского массива, стр. 231 - 237

Щелочные пегматиты Инаглинского концентрически-зонального щелочного ультраосновного массива образуют дайкообразные тела до 20 м мощностью (чаще не превышающие 3—5 м). Пегматиты в основном секут дунитовое ядро массива и делятся на два типа: эккерманит-полевошпатовые и эгирин-эккерманит-полевошпатовые. читать далее...

![]() В.И.Кудряшова

Гидротермальный пироксен из траппов реки Нижней Тунгуски, стр. 238 - 242

В.И.Кудряшова

Гидротермальный пироксен из траппов реки Нижней Тунгуски, стр. 238 - 242

В гидротермальных жилах, связанных с дайками оливиновых долеритов в среднем течении р. Нижней Тунгуски, выше пос. Тура (Кудряшова, 1962) встречены крупные кристаллы моноклинного пироксена. читать далее...

![]() Е.Д.Надеждина, В.В.Юдина, Н.И.Забавникова

Акцессорный сфен из метасоматически измененных траппов Сибирской платформы (район реки Большой Ботуобии), стр. 243 - 249

Е.Д.Надеждина, В.В.Юдина, Н.И.Забавникова

Акцессорный сфен из метасоматически измененных траппов Сибирской платформы (район реки Большой Ботуобии), стр. 243 - 249

Сфен широко известней как акцессорный минерал кислых и щелочных изверженных пород; он часто встречается в пегматитах и жилах альпийского типа, нередок также в метаморфических (контактных) породах. Опубликованные данные об особенностях состава и генезиса сфенов относятся, главным образом, к сфенам гранитоидов и щелочных пород (Бонштедт, 1934; Забавникова, 1957). читать далее...

![]() Н.Н.Смольянинова, В.М.Сендерова

Арсениосидерит из Южной Киргизии, стр. 250 - 258

Н.Н.Смольянинова, В.М.Сендерова

Арсениосидерит из Южной Киргизии, стр. 250 - 258

Впервые арсениосидерит — водный основной арсенат кальция и железа — был исследован в 1842 г. Дюфренуа (Dufrenoy, 1842) на образцах из Романеша во Франции. Арсениосидерит в Романеше встречен в виде прожилкообразных выделений среди марганцевых руд вместе с псиломеланом, романешитом, гематитом и гётитом. Минерал золотисто-желтого и желтовато-коричневого цвета, волокнистый; волокна сильно уплощенные. читать далее...

![]() Л.Б.Шлаин

К вопросу о сервантите, стр. 259 - 261

Л.Б.Шлаин

К вопросу о сервантите, стр. 259 - 261

В 1947 г. при изучении гипергенных сурьмяных минералов некоторых месторождений Средней Азии (Кадамджай, Терексай, Касансай, Хандаркан) автором был обнаружен минерал, который по химическому составу и оптическим свойствам оказался близким сервантиту (Sb2O4), но отличается от него присутствием воды. читать далее...

![]() 3.В.Шлюкова

Коссирит идентичен с энигматитом, стр. 262 - 264

3.В.Шлюкова

Коссирит идентичен с энигматитом, стр. 262 - 264

В связи с написанием статьи «Энигматит» для справочника «Минералы», издаваемого Академией наук СССР, автор обратил внимание на то, что в современных справочных изданиях по минералогии (А Г.Бетехтин, А.Н.Винчелл и Г.Винчелл, М.Хей, X.Штрунц) коссирит рассматривается как разновидность энигматита, в то время как в ряде оригинальных работ высказывается предположение об идентичности коссирита с энигматитом. читать далее...

![]() Т.А.Яковлевская, Е.И.Семенов

Некоторые новые данные о чкаловите, стр. 265 - 267

Т.А.Яковлевская, Е.И.Семенов

Некоторые новые данные о чкаловите, стр. 265 - 267

Чкаловит (Na2BeSi2O6) найден в 1936 г. В.И.Герасимовским в пегматитах Ловозерского щелочного массива (г. Малый Пункаруайв) в виде неправильных зерен белого цвета среди уссингита и натролита (Герасимовский, 1939). В кристаллах акцессорный чкаловит найден не был. читать далее...